これまでに 『孫子』に学ぶ受験必勝法 について以下の記事をご紹介してきました。

準備編(『孫子』に学ぶ受験必勝法 準備編_豊明×塾×高校生×中学生 – Learning Base AWAKE)

実践編「自分を知る」(『孫子』に学ぶ受験必勝法 実践編 自分を知る 豊明×塾×高校生×中学生 – Learning Base AWAKE)

実践編「負けない態勢づくり」(『孫子』に学ぶ受験必勝法 実践編 負けない態勢づくり 豊明×塾×高校生×中学生 – Learning Base AWAKE)

実践編として「自分を知る」「負けない態勢づくり」について考えてきました。ここまでくると実践するだけとなります。すべてが順調に進むとは限りません。軌道修正が必要となることもあります。しかし、これは実践してみないと分かりません。

今回は 『孫子』に学ぶ受験必勝法 実践編 の最終編として、『孫子』の英知を実践に向けてまとめたものを「実践あるのみ!」と題してご紹介させていただきたいと思います。

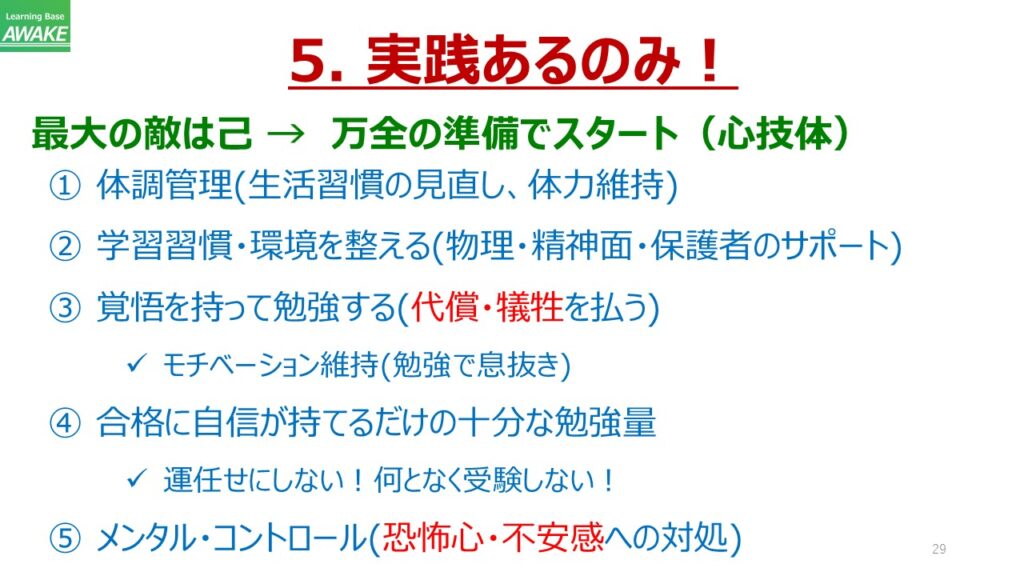

最大の敵は己

実践するにあたり肝に銘じていただきたいことは、「最大の敵は己自身である」ということです。受験というものは皆さんの人生に少なからず影響を及ぼすものです。しかし基本的に受験に要する期間は決して長いものではありません。この期間の努力次第で恩恵が得られます。そのためには自分を律することができるかがカギとなります。

部活や好きなことを辞めてまで受験勉強に専念すべきとは思いませんが、「難関大学に合格したい」「現役で合格したい」など努力を要する希望があるのであれば、勉学とのバランスをとる必要があります。「心・技・体」と考えていただくと分かりやすいのではないでしょうか。

以下に5つの項目に分けて説明させていただきます。

①体調管理

受験勉強を進める上で何よりも大切なことは体調管理です。受験勉強を進めると夜更かしや寝不足になりがちです。致し方のないところはありますが、生活習慣を見直すことで改善できることも多々あります。特に時間の使い方を見直すことは受験勉強に充てる時間を捻出するのにとても有効です。また適度な運動を取り入れることで効率よく勉強することができますし、受験勉強を乗り切るための体力の維持・向上にも役立ちます。

②学習習慣・環境を整える

私がこれまで見てきた人の中で「優秀だなあ」「賢いなあ」「頑張ってるなあ」と感じた人たち(学生・社会人)に共通しているのは「学習習慣」を持っていることです。

現在のように学生を指導する身となってからこのように感じながら見てきた学生は一様にコツコツと勉強できる「学習習慣」のある人ばかりです。やらなければならないことにひたむきに頑張って取り組むことのできる人たちです。彼らは底力があるといいますか、土壇場に強いと言いますか、とにかく最後まであきらめずに頑張りの利く人たちなのです。

では社会人に目を向けてみたいと思います。目まぐるしく状況が変化する昨今、これまで培ってきた能力とは異なるものを求められることなど日常茶飯事です。このようなときに自分のおかれた不遇な状況や出来事に対して恨みつらみばかりを言う人が多く見受けられます。しかし一方、いち早く状況を的確に捉え・適応していく人がいます。このような人のその後を追っていくと、必ずと言っていいほど業績を上げたり、大きなプロジェクトに抜擢されるようなチャンス、さらには昇進をつかんでいます。彼らは学生時代に人一倍努力して大学や大学院に進学している人たちで、受験期などに培った「学習習慣」を持っています。このように「学習習慣」のある人は、いかなる状況であっても必要とあれば学ぶことができ、一生にわたって状況を有利に変えることができるのではないかと思います。

次に「環境」についてです。物理面として考えると「自分に適した勉強できる場所」ということになりますが、個人的には「安心して勉強のできる居場所」と捉えています。

あと「保護者のサポート」がとても大切です。

③覚悟を持って勉強する

「覚悟を決める」はとても大きな推進力となります。ただし、これは「やるぞ~!」ではなく、「犠牲・代償を払う」と考えておくことが大切です。犠牲を払うから覚悟を決めると考えた方が分かりやすいかも知れません。皆さんにとって、受験はそれだけ大きなイベントであると理解いただいた方がよいかと思います。この覚悟があるからこそ、志望校や学部などを真剣に選ぶ必要が出てきます。受験に関することがすべてに真剣に取り組むからこそ、合格したとき嬉しさは何ものにも代えがたいものになり、入学後にも良い影響を及ぼしてくれるものと思います。

ただ、受験勉強期間はモチベーションの維持がとても重要です。皆それぞれに工夫をしていますが、一つお勧めできるのが勉強で息抜きすることです。???となってしまうかも知れませんが、次のように考えていただければよいかと思います。苦手科目の勉強は誰しもつらいものです。飽きてきたら、下がったモチベーションを上げるために得意科目をピンポイントで入れて、また苦手科目に取り組む。これは受験をうまく乗り越えた学生の多くが採用している方法です。お試しあれ。

④合格に自信が持てるだけの十分な勉強量

「十分な勉強量」と言っても時間で測るべきなのか?問題量で測るべきなのか?さらに「合格に自信の持てる」となると皆目見当がつかないかも知れません。数字として見えるかすることは難しいかと思います。どちらかと言えば精神論に近いかもしれませんが、「合格でも不合格でも納得できるだけの勉強量」と言い換えた方が適切かもしれません。「もうこれだけやったのだから、あとは運を天に任せる」といったところまで近づけられるか。③の覚悟を持って勉強する以上、受験勉強はこれくらいするものになるのではないでしょうか。またこのような姿勢で臨むと、何となく受験したり、単なる運任せにすることが理に適わないと感じるのではないでしょうか。皆さんの時間を大切にしてください。

メンタル・コントロール

受験は心技体のバランスが大切だと述べさせていただきました。個人的には「心」は他の「技」や「体」より扱いが難しいと思っています。私が一緒に受験期を過ごした友達のほとんどが受験での失敗を経験しています。私もしています。能力不足などの「技」、体調不良などの「体」を原因とする失敗もありますが、「心」を原因とするものも少なくありません。特に「心」が厄介なのが、「心」→「技」、「心」→「体」へと影響することかと思います。具体的には受験に対するプレッシャーから勉強が思うように進まない、不安で眠れないなどのようなことです。逆に、受験した学校をなめてかかり、失敗したケースもよく耳にします。それだけにできるだけ平生を保つように心がけることが大切です。

そのために有効な手立てとしては以下のようなものがあるかと思います。模試などの実戦的経験を数多く積み重ねること、日頃から時間を意識した勉強法を取り入れること、戦略を考えておくこと、などです。

前者2つは分かりやすいと思いますので、最後の戦略について少し説明したいと思います。

私が共通一次試験(現在の共通テストにあたるもの)で取り入れた戦略が、苦手教科の得点最下限値を知っておくことです。できるだけ無理なく達成でき、安心材料となるような値が必要であることが大前提となります。これが安心材料となり、無事に共通一次を乗り越えることができました。

他には志望校を2~3校決めておくことが挙げられます。ただし、これは俗にいわれる「滑り止め」ではありません。あくまでも第一志望校の代替となる志望校です。「滑り止め」の捉え方にもよるかと思いますが、私の知る限り大半の人の「滑り止め」は行きたい学校ではなく、行くところがないという状況を回避するための学校のようです。そのため、滑り止めに入学してから後悔して仮面浪人する人もいるくらいです。それであれば、駄目なら第一志望校を目指して浪人する、ということを保護者と相談しておくことも大切だと思います。実は私の1年目の受験はまさにこの握りを親としてから挑みました。

最後に

以前から「大人の学び直し」プログラムでは「古典」を活用してリベラル・アーツ学習を進めていますが、現在取り扱っている『孫子』を題材に受験について考えてみました。前職のときに『孫子』のエッセンスを仕事に取り入れたことがありますが、受験に対しても有益な情報が散りばめられているため、今回取り上げさせていただきました。個人的な超訳的解釈が含まれていた点はご容赦いただき、参考になるところがありましたら、受験を成功させるべく取り入れていただければ幸いに思います。また何か面白い「古典」がありましたら、ご紹介させていただきたいと思います。