前回、『孫子』に学ぶ受験必勝法 準備編をご紹介いたしました。(リンク:『孫子』に学ぶ受験必勝法 準備編_豊明×塾×高校生×中学生)

今回からは続編として、数回にわたって実践編をご紹介いたします。

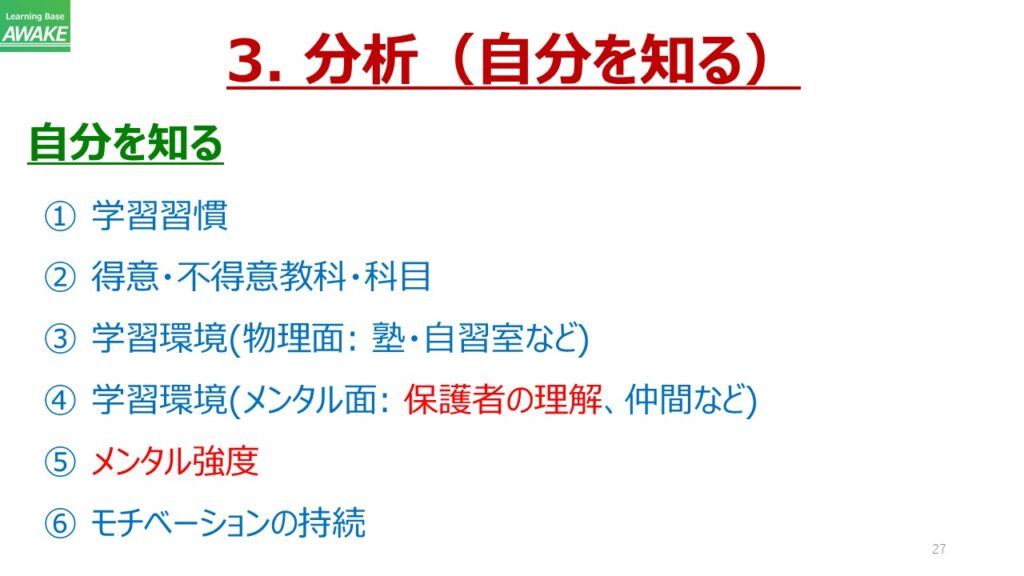

実践編の第一弾として、「自分を知る」です。『孫子』には「彼を知り、己を知れば、百戦してあやうからず」というとても有名な一節があります。準備編では「彼を知る」に相当する部分を「志望校を知る」としてご紹介いたしました。「彼を知る」は受験ではとても重要です。そしてそれ以上に重要であり、皆さんに考えていただきたいのが、この「己を知る」です。「己を知る」ことは「彼を知る」より難しいといわれていて、『孫子』の本場中国では、「彼を知り、己を知れば・・・」を「己を知り、彼を知れば・・・」と逆にして紹介されることもあるそうです。現に自己分析を得意とする人はあまりいないのではないでしょうか。誰しもついつい自分には甘くなってしまいますので。しかしこと受験では甘えは禁物です。そこで受験に向けて自分を知る上で大切な要素6つをご紹介いたします。

①学習習慣

「学習習慣」と聞くと、真っ先に「勉強時間」を思い浮かべる方が多いように思います。確かに受験には一定の勉強時間が必要です(Link)。そして勉強時間以上に大切なのが継続力です。「継続は力なり」というのを聞いたことがあるのではないでしょうか。つまり、コツコツと勉強できる、まさに「習慣」といわれるものです。これまで見てきた難関校合格者のほとんどがコツコツと勉強できる人たちでした。彼らは覚悟を決めたからこそ真面目に努力できたのだと思います。彼らの行動に裏打ちされるこの「学習習慣」、できるだけ早く身につけ、受験を有利に進めていただきたいと思います。

②得意・不得意教科・科目

得意・不得意教科や科目を明らかにすることはとても重要ですが、どちらを重視することが自分にとって有利なのかを知ることはさらに重要です。我々のような年代の人は、どちらかといえば「不得意」をつぶす、なくすことを重視してきました。しかしこれはその人の特性に寄るため、「得意」を伸ばすことで「不得意」も伸びる人もいます。どちらを重視するかで戦略も変わってきます。まずはご自身の特性をよく見定めてください。

ただし、注意点を挙げておきます。それは得意に逃げて不得意をおろそかにすることです。高校時代に数学が天才的にできる友達がいました。受ける模試ではことごとく上位入り。しかし、彼には英語という不得意教科がありました。彼は日々得意の数学に磨きをかけることに専念するあまり、とうとう不得意な英語から逃げてしまいました。そのため志望校に合格できる実力に到達できず、最終的には志望校の変更を余儀なくされていました。

③学習環境(物理面)

ここでは物理面としての学習環境を取り上げます。

「受験対策に塾を活用するべきか?」とよく相談されます。確かに塾に行くことで良質なインプットが得られます。問題を解く上で有利な解法や考え方など。しかし集中して受講しないと単なる耳学問になってしまう可能性もあります。受験生本人が塾に行くことで何を得たいと考えているか、それが大切です。また秀逸な問題集や参考書が数多く市販されています。またとても分かりやすい動画なども視聴できます。

我々の頃に比べると雲泥の差です。私も利用したことがありますが、とても参考になる動画も簡単に見ることができます。幅広い選択肢があり、塾に固執する必要はないかと思います。しかし逆にいうと選択肢が多いことで、どうしたらよいのか悩んでしまうのかも知れません。

そこでお勧めしたいのが、「自分の居場所」を見つけることです。もう少し具体的に表現すると、勉強を集中して頑張ることのできる安心した空間といったらいいでしょうか。塾、自習室、図書館、学校、自分の部屋などいろいろあるかと思います。「友達と図書館に行ったが、集中できず、勉強がはかどらなかった」などとよく耳にします。友達や周りに流されず自分の気持ちに素直に選ぶことが大切ではないでしょうか。

④学習環境(メンタル面)

ここでは学習環境のメンタル面を取り上げます。

学生にとって受験は人生の一大事です。また受験は多くのご家庭にとって大きなイベントです。そのため、保護者に相談することもあるかと思います。保護者は人生の先輩でもあり、よかれと思いアドバイスもしてくれます。ここで気にしていただきたいのが、保護者と自分の考えには少なからず違いがあるということです。そのとき、出資者でもある保護者の意見を尊重するようなこともあるかも知れません。しかし、それ以上に「保護者に理解してもらう」ことが大切ではないでしょうか。理解してもらえると必ず応援してもらえます。保護者のサポートほど、精神安定剤はないのではないでしょうか。

また、メンタル面で忘れて欲しくないのが、一緒に受験に挑む仲間の存在です。仲間といっても同級生である必要はありません。よき理解者であれば先輩や大人であっても構いません。メンタル面の支えになってくれる人の存在は、受験に挑む上でとてつもなく大きいでしょう。

⑤メンタル強度

④に引き続きこちらでもメンタルを取り上げます。受験にはメンタルが重要だからです。

とても優秀でもメンタルの弱い人は、試験当日に体調を崩したり、緊張からミスを犯したりして受験を失敗したという話は後を絶ちません。また受験が迫るにつれて不安で眠れなくなったというような話もよく耳にします。つまり受験はメンタルによって大きく左右されることがあります。しかし即効性があり、なおかつ簡単にメンタルを鍛えられるような方法はありません。経験的には自信を持つことが大切だと感じていますが、高校生や中学生はまだまだ経験値が低いこともあり、あまり経験したことのない受験のような出来事に対してはとかく緊張してしまうと思います。受験は少なからず皆さんの人生に影響するとなるとなおさらです。

それではどうやってメンタルと鍛えるのか?効果的といわれているものとしては、イメージトレーニングや心を落ち着けるトレーニングなどのようなトレーニングがあります。しかし向き不向きといった個人差があることも事実です。また模試を数多く受けることで本番に近い状態に慣れる、俗にいう「場数を踏む」という方法もあります。皆さんなりに色々と試していただき、できるだけ早いうちからメンタルを強化できる自分なりの方法を見つけ出すことが大切だと思います。

⑥モチベーションの持続

受験勉強は少なからず長丁場です。調子が上がらない、問題が解けない、模試の成績が芳しくないなど、多かれ少なかれスランプが訪れます。このようなときにモチベーションが下がってしまい、最悪のケースは張りつめていた糸が切れるかの如くにやる気を失ってしまうことがあります。そうならないためにも、如何にモチベーションを持続するか、皆さんには真剣に考えていただきたいと思います。個人的には「進学の目的」や「将来の夢」を糧にすること、さらには互いに刺激し合える仲間の存在がモチベーションの持続にとても効果がありました。しかし何が合うかは人それぞれです。色々と試してみて自分に合ったモチベーション持続法を獲得してください。

最後に

いかがでしたでしょうか。「自分を知る」ことから目を背けてしまうことはある意味人間の性のようなものです。誰しも苦手とするところです。しかし上記のように受験においてはとても重要なことです。また自分を知ることでさらに受験を有利に進めることが可能になると思います。上記の内容が少しでもお役に立てるのであれば大変嬉しく思います。

次回は実践編第二弾として「負けない態勢づくり」をご紹介したいと思います。